簡介:

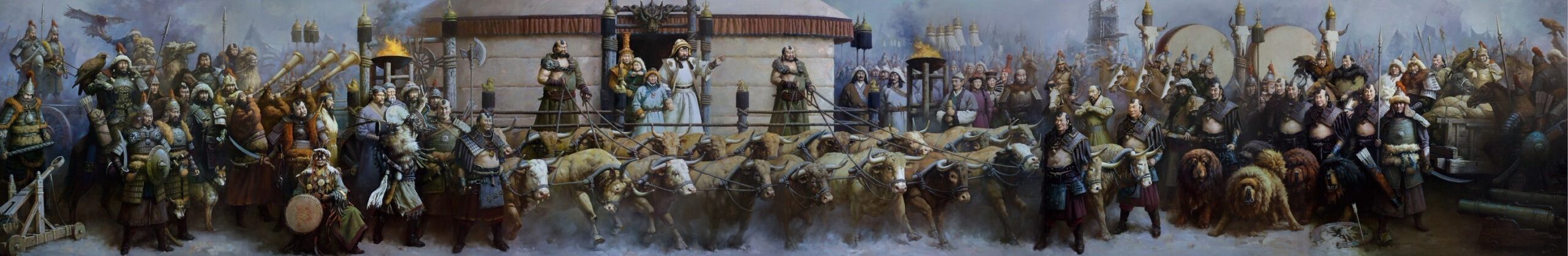

創作《並吞八荒》,是在去年《縱橫四海》完成之後,經過很長一段時間沒有確立創作主題的臨時變通。當時與台北的吳先生聊起接下來的創作,因為沒有偏好的題材,我臨時起意,提議在《縱橫四海》基礎上再創作一幅與成吉思汗題材相關的作品。有時候,一瞬間的突發奇想,卻能成為一個偶然的契機。《縱橫四海》的畫面是相對靜態的,表現的是成吉思汗誓師出征的場面,是否再創作一幅成吉思汗率領蒙古鐵騎征戰疆場的作品,這樣就與《縱橫四海》形成了一靜一動的雙子篇。同時也不失對成吉思汗歷史題材的進一步加強與深化。當然,吳先生也非常贊同這個思路,於是就有了2024年繼續挑戰巨幅油畫的創作任務。

創作戰爭題材的作品,戰場的空間設置與氛圍渲染,以及人物動作的彼此呼應,往往是表現的難點。歷史題材的創作,必須尊重歷史現實,諸如蒙古人物形象、服飾甲胄、車馬鞍配、旗幡弓刀等自然要有史學意義。當然,具備了這些條件,也只是創作的基本,如何把這些元素轉化成作品創作的有機成分才是關鍵,充分發揮自由想象和主動創作,也就成了創作巨幅作品不可或缺的驅動力。

眾多的人物,宏大的場景,呼嘯的兵戈碰撞,此起彼伏的動作轉換。那是視死如歸的修羅場,生命的張力都在極限地被激發,刀光劍影,殺氣彌空。鼙鼓聲聲,馬潇潇,戰旗獵獵,摧千城。站在畫布前,猶如置身其中,心隨著畫面的起伏而跌宕,無中生有地臆想、再造、融通著每一個影像,讓思緒自由飛翔在虛無縹緲的想象世界,感受著挑戰的極限以及創作賦予你的澎湃激情。

對於這幅創作,特別需要說明的是馬的重要性,營造戰場氛圍自然離不開戰馬的衝突馳騁,當然也離不開勇武的戰士駕馭戰馬狂野的身姿。可以說,戰馬是引領整個戰場的導火線,每一匹馬都像一團烈焰,燃燒著激情的火苗,也激揚起畫面的昂揚氣勢,是作品展現張力、摧枯拉朽、披荊斬棘的利箭。

十米長卷,人物眾多,成吉思汗自然是畫面的主角,白馬戎裝,英氣逼人,揮刀凌空,鎮定自若。突出,但不能孤立,所以在設定人物形象時,我在畫面的左邊也同樣安排了一个騎白馬的戰士,同樣貂尾,遙相呼應,這樣就使得橫長的畫面在左邊又多了一個畫眼。為了不喧賓奪主,只能是副眼,而不能影響主眼。後來我把貂尾前垂改成了後背,減緩了與主人公成吉思汗的平分秋色。還有原初的白馬,由於動作過於呆板而顯得平庸,後來就塗掉重畫,改成了昂首嘶鳴的樣子,一下子激活了左邊的氣氛,同時使得整個畫面更加氣勢貫通。

對於成吉思汗的事蹟,我們需要放在歷史的大格局中來看。以現代人的視野,我們也不得不放棄虛無的文明說教和偽善的道德綁架,重新審視其歷史定位與史學意義。人類社會的進化史,就是血腥的戰爭史,人類文明的產生,是不斷鬥爭的歷史。然歷史從來不能假設,任何文明的崛起,都是時代賦予的機遇,每一個朝代的更替都是社會變遷的必然結果。同時,許多民族間的戰爭破壞和文化融合,在特定的歷史背景下,變相推動著整個人類文明進程滾滾向前,儘管這其中伴隨著血腥的殺戮,甚至是對先前文明的毀滅式踐踏。

決定為一代天驕成吉思汗樹碑立傳,首先要肯定他赫然彪炳的歷史地位,同時也必須公正客觀地看待他的血腥征服。當然,我必須從更寬泛包容的角度給他找到一個堂皇的說辭。首先,他是一個掀天揭地的創世英雄,一個逆境奮起的草原雄鷹,同時他還是蒙古人心目中不朽的長生天。