梵梅倫東克喬斯

荷蘭

Jos van Merendonk (b. 1956, The Netherlands)

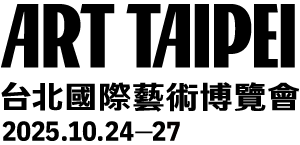

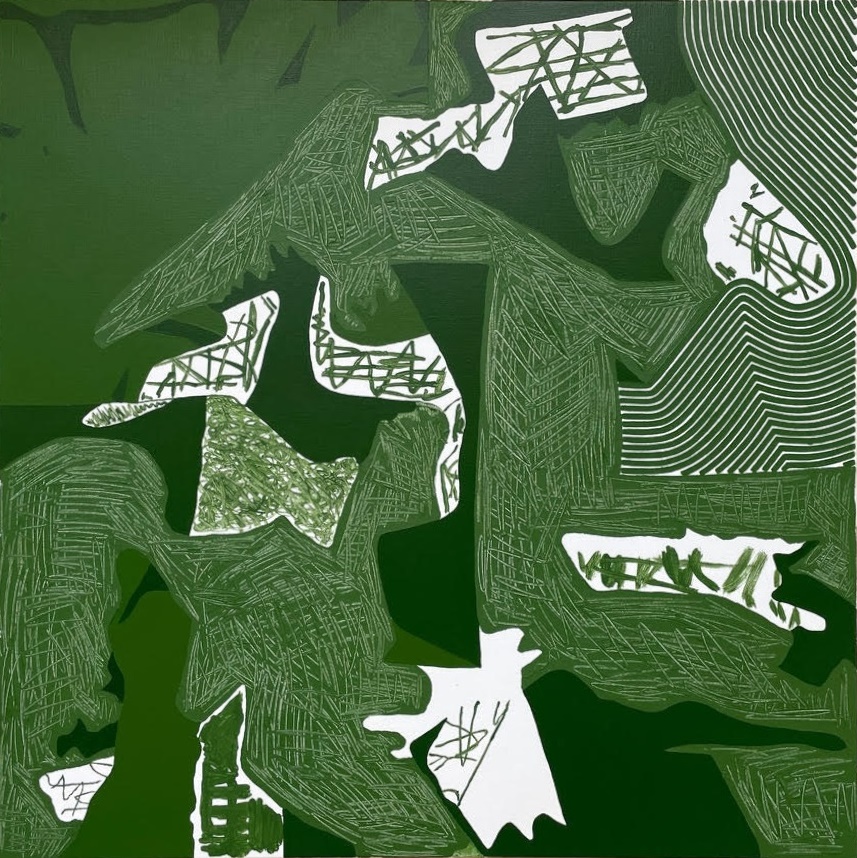

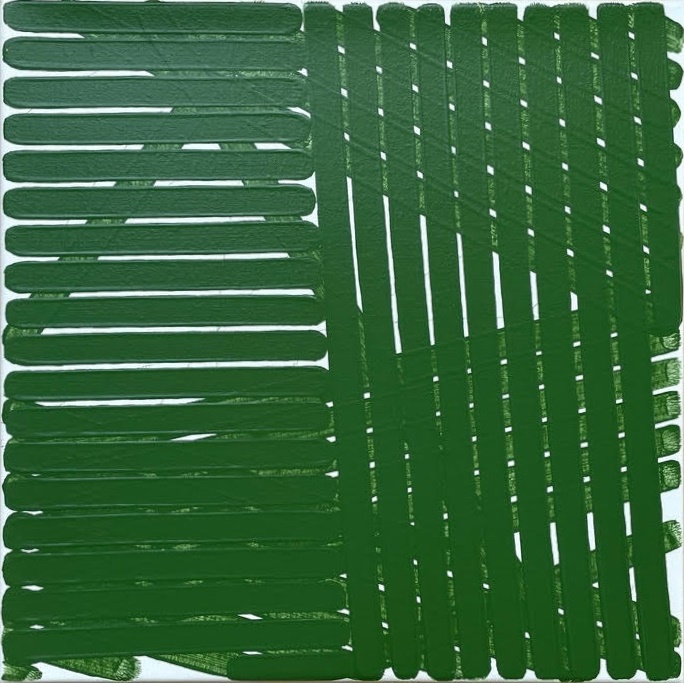

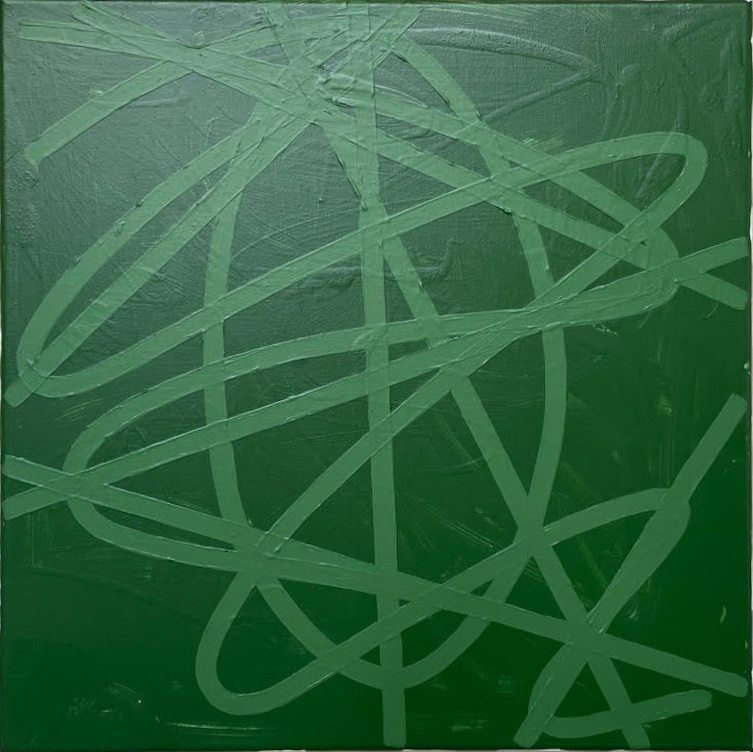

Jos van Merendonk 的創作自 1980 年代以來,始終圍繞一個核心元素——綠色油彩的筆觸。藝術家以這個最簡單卻鮮明的符號,持續追問繪畫作為媒介的本質:顏料、筆觸、畫布。

在他層層疊加的畫面中,綠色筆觸不僅是形式的符號,也成為藝術史的隱喻。它既呼應了抽象表現主義的身體性,也挑戰了繪畫語言的重複與自我再生。透過看似有限的元素,Van Merendonk 開展了無限的變奏。

在 Art Taipei 2025,他將展出近期作品,展示他如何在嚴謹的限制中持續開拓繪畫的可能性。作品既冷靜又強烈,以堅定的實驗精神回應當代繪畫的未來。

狂喜的寂靜——關於喬斯·梵梅倫東克的藝術

馬克・克雷默(Mark Kremer)撰

丹尼爾・福塞(Daniel Vorthuys)翻譯為英文

楊雅雯翻譯為中文

「——看看他是不是把它切成小片,讓他們點煙斗!——這太可恨了,」迪迪厄斯回答道;「它不該被忽視,」凱薩爾修士說——(圖像:一隻手指向右邊)他來自於低地國家的凱薩爾修士一家。 勞倫斯·斯特恩《崔斯坦·仙迪》生平與觀點,紳士

「在他們的描述中,田野比實際的綠色更綠。」 費爾南多·佩索阿《沉默之書》

在喬斯・梵梅倫東克的畫作中,綠色主宰著一切。一種強而有力、內斂的綠色把觀者推回到自己內心深處;這種顏色象徵著綠色,但同時質疑著綠色的感官體驗。畢竟,自然界綠色的記憶存在我們內心深處;在我們心靈中,永遠閃耀著一個永恆的綠色幻燈片。但這內在的光芒妨礙了藝術的體驗,它干擾、交織、摩擦著,把觀者帶入困惑之中。

這關乎單色作品——鉛筆灰線和白色平原雖然也出現在作品中,但這些並未改變它——綠色在這些作品中擔任主角,這種顏色在抽象現代主義中被視為禁忌。這些畫作有著固定的尺寸(40 x 40 公分,60 x 60 公分,1 x 1 公尺,2 x 2 公尺),使用各種手段(刷子、噴罐、滾筒、抹刀,直接從罐中擲出)在畫布上施加顏料,呈現圖形(線條、漩渦、橢圓、結、鋸齒)。畫作的表面以繪畫和繪寫為特徵,在無盡的變化中,它被塗抹、刷漆、刮擦和點綴。極端/絕對的形態通過天鵝絨塗鴉、細膩的刺繡、粗糙的草塊呈現出來,同時我們也將其與它們所帶來的能量/領域聯繫起來:敏感性、優雅、不可動搖。

因此,觀眾來到一個競技場,在這裡,對立面互相對抗(例如,秩序——輕浮,約束——自由,規則——慾望)。內在的戰鬥,也許比表面更加明顯,每一幅畫作都會再次呈現。一幅作品從不曝露自己,而是保持沉默和反感,仿佛不願引誘或誘惑,而是希望把自己鎖進觀者的腦海,留下心理印記。現在讓我們以Ives小姐和Sweet博士(《驚悚小說》)用來形容他們的英雄、不屈不撓的尼摩船長的詞彙,對「印記」即興地類型化:自傲、愛自由和韌性。

現代主義象形文字

這些作品展示了一種特定藝術實踐的複雜性,該實踐在1980年代興起於西歐和美國,當時藝術家們再次將藝術史納入討論。彼時,概念藝術已陷入僵局;它的圖像破壞主義、與歷史斷裂的需求——這些推動了六十年代主導性藝術的力量——不再奏效。艾倫·麥科倫(Alan McCollum)通過種類繁多的「睡眠」石膏畫作(Plaster Surrogates)舞台,該作品場景類似於藝術疲勞,展示了舊的媒介特定藝術,使觀眾眼花繚亂;早在80年代初期,他就在展場滿佈空瓶(Perfect Vehicles)。

簡而言之,一群新一代藝術家制定了應急計劃,重新尋回了繪畫和雕塑藝術的傳統。與其回避這種概念藝術的遺產,這些藝術家往往成功地將其巧妙融入自己的作品中。與他的同代藝術家(如海莫·佐伯尼希、史蒂芬·普里納和克拉斯·克洛斯特博爾)一樣,梵梅倫東克發展出一種混合的繪畫風格,一種對抽象現代主義的變體,其中概念自由地遊走。他對現代主義的看法受到認同和抵抗的混合啟發。

梵梅倫東克的畫作可以追溯到一幅極簡、幾乎草率的1983年素描。在這幅畫中,我們可以看到一個結、一個橢圓和一個Z字;這些形式在所有後續作品中以放大、碎片化或其他形式再次出現。這幅素描是一種原型,一種被不斷復活的小人;這種重複的元素使他的作品與幾何抽象對齊,這是現代主義繪畫中尋求精神真理的可敬分支,通過系統化的行動不斷探索她的發現。

藉由引入所有作品必須遵循的模板,從一幅素描建構了整個作品系列,藝術家做的不僅於此:他事後似乎對整個現代抽象傳統進行了一種新的秩序,並用一套禁令、截肢、毀損來困擾它,以使他的繪畫反映出無法(或不再)完成的事物。

這一行為讓人想起高度現代主義的遠古記憶(或缺失),到了80年代,尤其是在全球化的21世紀,它已失去了它的位置。今天仍然關注現代主義的藝術家,都是在邊緣上運作的。梵梅倫東克的作品是有缺陷的,他的單色畫作是破碎的,它們有一種恍惚感——可以跟古恩特·佛格(Günther Förg)相比較,他追溯了一種接地而潦倒的現代主義。在梵梅倫東克的作品中,網格曾經是具體水平和垂直線條的框架,其中傳遞著一種精神訊息,但現在它已經變成了一種幽靈現象,潛伏在塗抹表面下,是對一幅良好的現代主義作品應該遵循的「規則」的模糊回音。

梵梅倫東克在他的抽象作品下放置的模板讓人想起概念藝術的運作方式。這種藝術在全球範圍內建立了一種語言、測量、數字和時間尺度的秩序,並打破了幻覺主義。概念藝術把焦點轉移到當下的經驗,藝術品本身以及我們自己的存在感,並且觀察到藝術存在於我們頭腦中。梵梅倫東克要求我們對出現在我們眼前的事物有類似的認識。在像「撕裂的單色畫」和「幽靈網格」這樣的概念中,存在著概念藝術的遺產,它試圖探索現實世界,去感知那些東西,而不懼怕幻滅。但梵梅倫東克希望的不僅僅是測試50年代的現代主義,如紐曼和波洛克所做的;他更進一步地回溯時間,並引入(新)原始主義現代主義的元素。他用自製的東西交換了畢卡索的部落圖案,然後應用這些元素尋找想象中現代主義的原始根源。這位畫家的行動是雙手靈巧的:他既擁抱現代主義抽象的傳統,也同樣關注她「神聖」的成就和她「異教」的潛力。這樣他就完成了他的計劃,挖掘出現代主義象形文字的遺址,這個地方曾被羅莎琳德·克勞斯(Rosalind Kraus)描述為抽象現代主義繪畫表面下的一切都在激增和繁殖。

熵-安靜

我將梵梅倫東克的畫作與二戰後重建時期的若干藝術家聯繫在一起。這與我多年來一直抱持的第一印象有關;也就是作品的俗世性質,它們保持冷靜的同時又牢牢抓住你的內心。丁格利(Tingueley)的機械靈活性,塔皮斯(Tàpies)的焦土,以及布里(Burri)的破碎表面,在我對梵梅倫東克作品的體驗中共鳴。2015年,布里完成了他的大克雷托(Grande Cretto),這是一件令人印象深刻的地景藝術作品,位於西西里島的吉貝利納維基亞,這個村莊在1968年地震中被摧毀。藝術家在曾有房屋的地方覆蓋了厚厚的水泥,但保留了一些街道空間,以便新的外殼,被各種長長的人行道交錯覆蓋了舊的層次。

當然,丁格利、塔皮斯和布里都是在二戰後不久的時期工作的。我們在他們的藝術中遇到了破壞和重建。在梵梅倫東克的作品中,現實也是不穩定的。在破壞的情況下,它有可能被重新組合。重點在於物質的自然過程,自然的宏偉計劃,以及我們可能不再在其中的可能性。他注意到事物被困在地面上,但正因為根源不可預測,超越我們的控制。在梵梅倫東克的作品中,顏料時而柔軟時而堅硬,時而新鮮時而懶散,內向和/或外向;筆觸/切割/線條/凹痕/雕刻加強了這種地球性的輕浮感。

喬斯・梵梅倫東克在海牙的部分專案中的壁掛裝置(2016年3月6日至5月1日)是一件總合藝術品,重新組合了幾乎三十年來的現有作品和主題。這件作品由現場壁畫、現有畫作和從棄置的作品中剪下的舊畫布片段組成。這些層層疊加的構建展示了在其變化中的彩繪和書寫,以及一種新的過度;整個牆面上展示了一個混亂/熵的表格。地圖和書法同樣引人注目,交叉在一起。這件作品似乎是一部多層次的重寫史,不斷地將無數層次堆疊在一起,首層被上面的層次反復重寫。

海牙的裝置作品既有土地的堅實感,同時又幻覺和空靈,像一首無調性的交響樂,充滿迷人的不和諧。展示中有大量的東西:整個牆面的長度都是永久和短暫的形狀,各種綠色片段:剛性和流體的線條,柔和的輪廓,緊密的角落,寬闊的筆觸,老鼠般的刮痕,白色平面和條紋,各種脆弱的塗鴉和大量的擺動。這種視覺的狂喜也有一種內隱的方面,激起觀眾在內心的風景中平靜旅行,一種綠色的幻想,一個煉金的表格。

這個壁掛裝置的熵和靜謐,以及畫作的力量和內在性格形成了對作家的真正挑戰,使他將自己的思想投射在這些作品之上。我很樂意將梵梅倫東克在海牙的裝置作品描述為將布里的沉積與費德萊的情感結合在一起,或者更準確地說,保持兩者之間的平衡。但我如何得出這樣的概念呢?我被無數的聯想所困擾,正是由於我最初的內向印象。但一個作品會如此跳躍不安嗎,或者這是我大腦的運作方式?結果證明,梵梅倫東克感覺與一系列畫家有聯繫,我們可以稱他們為他的「藝術家家族」,他們在不同的風格、不同的地方和不同的時期工作。

「考慮到我的作品性質,也許我會覺得奇怪,過去幾年我在柏林和瑞士一直在看塞甘蒂尼(Segantini)、阿道夫·門澤爾(Adolf Menzel)和霍德勒(Hodler)等藝術家。但這無疑與對19世紀及其分支的更廣泛興趣有關。」「多年來,我還熟悉盧西安·弗洛伊德(Lucian Freud)、科索夫(Kossof)和奧爾巴赫(Auerbach)(只是舉幾個『英國』藝術家的名字)。我也花了很多時間研究波洛克(Pollock)、德庫寧(De Kooning)等一代人,以及他們如何使抽象藝術注入生命。但在我的作品中,更有可能看到早期的舒恩霍芬(Schoonhoven)、迪布菲(Dubuffet)和方塔納(Fontana)以及M·巴雷(M. Barré)的痕跡。」「至於當代藝術家,我可以提到:弗里茲(Frize)、費德萊(Federle)、拉斯克(Lasker)、克勞斯·默克爾(Klaus Merkel)、范登恩德(Van den Ende)和伍爾(Wool)。」

在這最後一句中,赫爾穆特·費德萊對我來說是一個非常引人注目的名字,畢竟他的作品將幾何抽象的傳統、其符號和象徵主義,與一種引人注目的情感個體精神聯繫在一起。我的說法是:梵梅倫東克的作品充滿了浪漫的諷刺。通過回歸浪漫主義,他使自己有能力更新現代主義。他設計了一種(新)原始主義,讓我想起浪漫主義的努力;追求理想,卻意識到失敗的可能性。

浪漫的諷刺

藝術史家對於浪漫主義對現代主義的影響意見不一;很大程度上取決於如何定義歷史上浪漫主義與啟蒙運動之間的關係。文化史學家伊薩亞·柏林(Isaiah Berlin)認為,浪漫主義是對啟蒙運動的攻擊,而不是一個不協調的運動/固有的平衡力。根據柏林,浪漫主義中產生了一種觀念,認為人類在本質上彼此不同,這是一件非常正面的事情。作為人類,我們當然可以共同思考,分享彼此對生活和如何安排世界的信念,如果我們不同意,我們可以討論。但是在我們的感受、在我們對現實的情感定位中,感覺如何成為我們生活中的指南時,我們在這方面存在顯著差異。

確實,18世紀末和19世紀初的思想家、詩人和藝術家以自己的主觀感受為出發點進行創作。對他們來說,將情感從自己的經驗中抽離,放在眼前,彷彿要解剖它或更清楚地看到它是至關重要的。最典型的例子當然是弗里德里希(Friedrich)及其從自然中抓取的壓倒性經歷的畫作。弗里德里希的作品激起了我們的想像力,具有當代的模糊性:他的作品描繪了完全的屈從,但同時又被認為是情感建構。這種模糊性本身已成為一種浪漫的修辭形式,就像碎片(羅丹)、無條件的投降(福樓拜)和新開始的形成一樣。

在當代藝術中,浪漫主義在我看來已成為一種永恆吸引力的潛流。這與其主題被想像的模糊性有關,具有諷刺意味,作為將(情感的)生活想像成藝術的伴侶。梵梅倫東克說:「(當我開始一幅新作品時,我感興趣的是)實現一種新的表達,一種不同的面孔,帶有不同的空虛。每天都會創作一幅新的畫作——這個過程可以在頭腦中簡單進行,作為對材料製作的準備——一幅不需要像以前的作品那樣的畫作,但卻是對相同的重複。」

這種開創新開始,事先知道結束幾乎是不可達成的,但儘管如此,仍然值得追求,這是一種典型的浪漫的修辭/形式。我們在勞倫斯·斯特恩(Laurence Sterne)身上找到一個極好的例子,他從1760年到1767年間創作了他的《特里斯特拉姆·謝弟》(Tristram Shandy),這是一部八部小說,其中語言作為核心力量。雖然討論了三個科學分支——哲學、防禦和產科學——但小說的核心是故事的敘述。敘述遵循思想的脈絡,掠過所有的誘人曲徑,使讀者迷失在迷宮中。無論讀者在哪一段挑選這本書,都不可避免地會感覺到故事重新開始了。

梵梅倫東克的畫作是現有圖畫的片段,來自於幾乎無窮的可能性,並帶有潛在的威脅。這與他極端/絕對的悄悄策劃有關。在浪漫主義中,我們看到對極端/絕對經驗的培育。在藝術中,極端被置於焦點,想想特納(Turner),為了親身體驗風暴的猛烈,讓自己綁在海上的一艘船的桅杆上。他希望體驗到危險的全部力量,同時又能平安無事地回家。這種模糊性在喬斯・梵梅倫東克的畫作中也是可辨識的。

約爾格·海瑟(Jörg Heiser),這位評論家/策展人,在《浪漫概念主義》(Romantic Conceptualism)展覽及其各種文本中,已經建立了概念藝術與浪漫主義之間的啟發性聯繫。總結來說,他的論點認為,概念藝術也處理情感世界,在作品中你會找到冷靜的超然和模糊的諷刺,以情感充沛的方式呈現浪漫主義思想,這同時是「虛構」和「現實」的結合。

但為了刷新我們對浪漫諷刺的理解,我們需要稍微回到過去。諷刺在哲學家/神學家基爾克戈爾(Kierkegaard)的作品中扮演了重要角色。他在自己的博士論文中探討了這一概念,並賦予了它一種諷刺的形式。也許他覺得這個概念在一本完全由序言組成的書中表現得最為強烈。在這本書的序言中他說:「序言是一種情緒。寫序言就像磨削鐮刀,調音吉他,和小孩談話,或是向窗外吐口水。……寫序言就像按某人門鈴來欺騙他,像在年輕女士窗前走過並凝視路面;它像是在空中揮舞拐杖去打風,像是脫帽致意卻沒有人回應。」

當代藝術家史蒂芬·普里納(Stephen Prina)根據這種諷刺藝術手法創作引人入勝的作品。他幾乎一生致力於用水彩建立作品系列,重製馬內的全部作品(根據目錄纂述共556幅)。普里納之所以對此感興趣,是因為畫家在畫架前花費的時間,以及他在過去觀看和沉思的行為,以及今天的現代再現(《Exquisite Corpse: The Complete Paintings of Manet, 1988-today》)。普里納的這項工作突顯了梵梅倫東克作品的某些特徵,即致力於進入工作室,並在承諾和實踐中,日復一日地創作另一幅畫。他的作品挑戰我們將藝術家的投入轉化為我們對觀看的投入,就像對待概念藝術一樣,將我們的注意力放在當下,放在出現在我們眼前的事物上。

他的作品最重要的是向我們自己發出的呼籲,向我們自己的幻想、主觀性發出的呼籲,我們如何處理藝術,如何處理世界、他人,以及我們在這個過程中投入了多少自己,我們希望在這個過程中如何挥霍自己。一位重複誘惑我們沉浸於他的電影故事的當代浪漫主義藝術家讓·吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)曾經這樣說:“現實是他人,虛構是自我。”當觀看梵梅倫東克的畫作時,人們不禁會回想起戈達爾的這句精彩的話。