沃斯奎爾揚・馬丁

The Netherlands

Jan Maarten Voskuil (b. 1964, Arnhem, Netherlands)

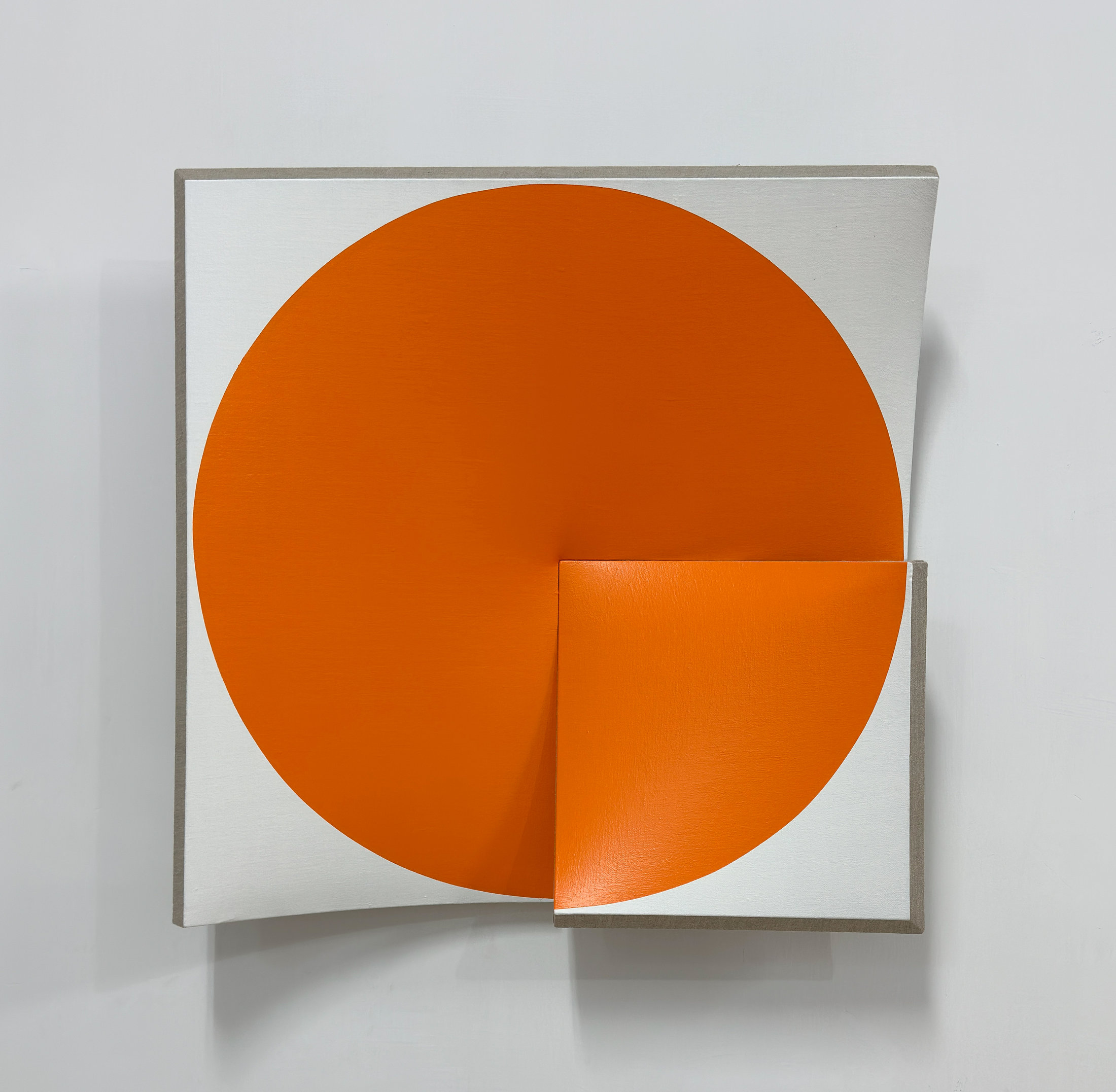

在 Art Taipei 2025,Jan Maarten Voskuil 將呈現他於 2024 年底新營駐村期間創作的新系列作品,包括《文字的起源》。這些作品靈感來自於漢字的造字原則,藝術家將象形、會意等結構轉化為繪畫的形式語彙。

在這個系列中,Voskuil 創作出可以彼此嵌合的雙件作品,當它們組合在一起時,又生成一個全新的整體,如同文字的組構在符號系統中彼此關聯,並孕育出新的意義。這種方法不僅回應了東方文字的生成邏輯,也拓展了他對「畫布作為形體」的長期探索。

同時,他亦將首度推出新的 Cuble 系列——立體派的圓。此系列延續他對幾何與感知的研究,將立體派的分割邏輯與圓的和諧結構結合,形成一種既嚴謹又詩意的視覺實驗。

Voskuil 的作品一如既往,遊走於繪畫與雕塑之間,並透過形式的嶄新組合,邀請觀者思考語言、結構與感知的邊界。

移動中的繪畫:揚・馬丁・沃斯奎爾的繪畫瑜伽

漢諾威Sprengel博物館館長Reinhard Spieler博士,收錄於《Roundtrip 2019》

近年來,揚・馬丁・沃斯奎爾將他的繪畫進一步發展出各種新的系列作品。繪畫語彙受到如此嚴格的限制,以至於人們實際上只能談論激進的極簡主義:純粹的單色,絕對的非再現,在任何一點都看不出繪畫的筆觸或管道。繪畫進入抽象和自主的100年中,從卡西米爾・馬列維奇(Kasimir Malevich)到阿德・萊因哈特(Ad Reinhardt)、從西奧・範杜斯堡(Theo van Doesburg)到約瑟夫・阿爾伯斯(Josef Albers)、從弗蘭克・斯特拉(Frank Stella)到埃爾斯沃斯・凱利(Ellsworth Kelly),在無數次嘗試將圖像推向極限之後,要在相當基本的層面上進一步發展古典平面繪畫到全新的邊界領域的可能性,似乎難以想像——而揚・馬丁・沃斯奎爾做到了,兼呈了謙虛又令人驚嘆的一致性。

沃斯奎爾將他的作品降噪至最基本的詞彙。《愚蠢的顏色字母表》和《新字符》(均為2012 年)已經在系列作品的標題中非常具體地指出這一點——它是關於字母、視覺語言的獨立構建塊,同時沃斯奎爾也玩弄了字在字符概念中的雙重意義——不僅指字母,也指字符。這些「字元字母」是塑形的畫布,由圓形表面和相同半徑球體的片段模組化構成;從表面即可看出,擺動形式變化的可能性是如此眾多和複雜,以至於可以從中發展出一個廣泛的「字母表」;由於空間維度上凹凸結構的額外「複雜性」,變化的可能性呈指數級增加。我們知道艾爾斯沃斯・凱利 (Ellsworth Kelly) 牆上的異型畫布所產生的巨大影響;沃斯奎爾將這樣的效果從牆面輻射到三維空間,進入房間。傳統的面板一方面拉伸、彎曲,彷彿變形了,另一方面又保持在數學和幾何的嚴格邏輯框架中。

儘管這些毫無疑問是掛牆作品,但我們經歷了從古典平面繪畫到物體和雕塑的流暢過渡。

在《愚蠢的顏色字母表》中,形式的基本詞彙由顏色的詞彙補充,沃斯奎爾基於這些簡單的基礎模塊,發展出一套極其複雜的圖形語言。在這個詞的狹義上,人們實際上必須談論一種圖形寫作;但除了純粹的、形式的自我指涉之外,它不主張任何語義。

《動態單色》(2012)也是由一個嚴格的基本模組建構而成,如標題所示,該模組隨後會進行動態變形。每件作品由九個部分組成,正如作品所暗示的那樣,這些部分曾經是正方形或長方形,一同形成了一個大正方形或長方形。現在,九個部分正方形中的每一個似乎都經歷了動態運動過程;角度的改變不僅改變了個別部分,也改變了整體形式。這裡的動態化也不僅僅指表面的延伸,也指空間維度的延伸。觀眾彷彿親眼目睹了具體藝術中的伸展運動,這是一種有氧運動,突然讓幾何藝術運動起來,並在牆上創造出一幅真正意義上充滿張力的畫面。乍一看,沃斯奎爾似乎是一款純粹的正式遊戲,但它的發展遠遠超出了這一點,成為一種神秘而諷刺的場景:他為老化的具體藝術制定了適當的健身計劃,以便使其恢復原狀——正是透過改變和動態化其熟悉的形式。

《改進的動態單色》(2014/15)展示了他對這組作品的玩笑。在這裡,他進一步增強了變形的動力,並將裂縫或間隙插入各個構件中,就好像強大的離心力正在撕裂基本的幾何形狀。在其形式立即瓦解之前,嚴格的結構變得更加動態。同時,問題也出現了:形式的消解和動力化真的是改進的形式嗎?沃斯奎爾似乎對我們的廣告界稍微眨眼,例如在汽車行業,「更快」總是「更好」的同義詞。

在「破碎的色彩」系列(2013年至2015年)中,沃斯奎爾將畫面的外部形狀完好無損地保留為規則的正方形或長方形。然而,它仍然沒有解釋「折射」所指的內容:破碎的顏色——這是相應混合的問題,而不是純色——或者內部折射,它在圖像場中表現為切口和凸起/折射。《指向外的破碎單色》(2015)增加了另一個維度:這裡沃斯奎爾使用鏡面鍍鉻塗料,透過表面的曲率創建額外的鏡像折射。

新無意義作品在形式和語義層面上都發揮了諷刺幽默的作用。正確的做法是將系列作品的標題翻譯為「無意義」或「無重點的作品」,但當然也有字面意義上的「無點的作品」。形式上與表面相關,它們是圓形作品,可以解讀為點——點只存在於表面,因此標題實際上反映了一個正確的事實,因為它們不是純粹的平面作品,而是表面彎曲成空間和延伸。沃斯奎爾在這裡提出了特別引人入勝的圖像表達和解決方案,它們實際上將完全矛盾的方法結合在一起。在這裡,他將表面和空間完美地連接在一起,就像圓形和方形一樣完美——從而彌補了德語中眾所周知的不可能:圓的方形以及表面的空間性。這些作品製作得如此完美,讓觀眾臉上浮現出難以置信的驚嘆之情。

在這裡,沃斯奎爾在賦予他的作品活力方面又向前邁進了一步。這些作品可以放在一起展示,也可以按照沃斯奎爾的說法,以一個角落的版本分開展示。在後一個版本中,它們讓人想起詹姆斯·特雷爾(James Turrell)的投影角件,將光和顏色的三角形投射到房間的一角,在觀看者的眼中,它們總是在房間的正面和負面視圖之間搖擺。沃斯奎爾的角球變體再次發揮了特殊的幽默感,讓我們想起馬丁·基彭伯格(Martin Kippenberger)將球點懲罰性地轉移到角球(「進入角球並感到羞恥.....」)。動態化遊戲在三個層面上發揮作用。除了將平面圖像擴展到三維空間之外,還有圖像各部分的物理運動,這些部分可以被拆卸並放置在空間中的不同點,最後,作為第三個層次,遊戲具有與變形相關的內容相關鏈接。

在《物件與模組》中,沃斯奎爾最終將繪畫轉變為可以在空間中自由站立的雕塑物件。多年來,他一直在嘗試由畫布元素組成的模組化雕塑物品。沃斯奎爾將它們放置在地板上、牆上以及天花板上。從其極端嚴肅性來看,這些物體是唐納德·賈德(Donald Judd)和索爾·勒維特(Sol Lewitt)的親戚——但它們卻呼吸著戈塔德·格勞布納(Gotthard Graubner)色彩空間體的所有輕盈和含光氛圍。

在他2015/16 年的《照耀》系列作品中,沃斯奎爾使用高反光汽車塗料,與畫面表面的空間變形相結合,產生了一種巨大的深度動態效果,正如我們從安尼什·卡普爾(Anish Kapoor)的物體中所知道的。這裡的多次反射也產生了運動,使物體的精確空間定義變得不可能,從而使眼睛不斷地運動。

所有系列的共同點是經典面板繪畫的一致擴展方法,揚・馬丁・沃斯奎爾幾乎在所有層面上都展示了這一點。唯一的例外是一個層面:代表層面。沃斯奎爾始終將自己限制在作為物件的繪畫上,並在這個層面上探索繪畫在再現上的嘗試,即模仿成像水平。從這個意義上說,他表明自己是盧西奧·豐塔納(Lucio Fontana)當之無愧的孫子,不僅在精神上而且直接在物理上打開了繪畫空間。

沃斯奎爾讓畫面動起來。他使表面充滿活力,將它們彎曲和拱成空間,拉伸和彎曲畫布,從而為它提供了全新的動作和運動範圍。他將數學的嚴謹性和俏皮的幽默保持在令人驚訝的輕鬆平衡中。帶著夢遊般的確定性,他超越了繪畫和板畫看似永恆的界限,將古典流派融入新的混合體中。在這個詞的最真實的意義上,他讓具體和建構藝術的嚴格苦行者(他們同時變老並且有些僵硬)接受了體操計劃,為了留在畫面中,不僅對繪畫概念的身體鍛鍊產生影響,從瑜珈意義上來說,繪畫練習也具有持久的精神、整體效果。 沃斯奎爾為歷史悠久的板畫開闢了新的運動可能性,一種空間深度的呼吸,放鬆了僵化的觀念,例如在表面和空間的感知上,從而使新的精神自由成為可能。藝術瑜珈課程不僅是為了板畫的歷史,最終也是為了觀眾的眼睛和頭腦,它可以將我們的視野和思維延伸到一個難以想像的廣闊空間。

(楊雅雯 翻譯)